COMMENT ASSURER LA VIEILLESSE DES ARTISTES

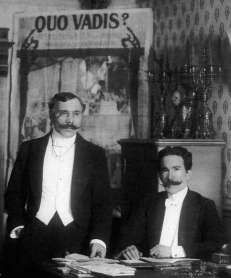

Ce que disent les frères

Isola

01 /04/1909

L'histoire de ces deux hommes pourrait

être racontée, ornée d'enluminures naïves, sur

une image d'Épinal. On y verrait se succéder une série

de dessins colorés représentant deux petits garçons

bien sages étudiant leur grammaire dans un petit café de

Blidah et se récréant,

leurs devoirs achevés, en regardant travailler les prestidigitateurs

qui fréquentaient l'estaminet paternel.

L'histoire de ces deux hommes pourrait

être racontée, ornée d'enluminures naïves, sur

une image d'Épinal. On y verrait se succéder une série

de dessins colorés représentant deux petits garçons

bien sages étudiant leur grammaire dans un petit café de

Blidah et se récréant,

leurs devoirs achevés, en regardant travailler les prestidigitateurs

qui fréquentaient l'estaminet paternel.

On les verrait ensuite âgés

l'un de douze ans, l'autre de dix, manier le rabot et faire leur apprentissage

d'ouvriers menuisiers.

Mais leur ambition était plus élevée et ils

rêvaient d'être des artistes. L'art, à cette

époque, était pour eux incarné par cette «

physique amusante » qu'ils avaient si souvent admirée et

dans laquelle, peu à peu, à force d'exemples, ils étaient

passés maîtres.

Si l'on croyait encore à ce mystérieux symbolisme qui anime

toute la littérature allemande, on pourrait dire que la double

pratique de la menuiserie et de la prestidigitation leur donna le goût

des planches. Toujours est-il que, poussés par une impérieuse

vocation, ils quittèrent bientôt le pays pour aller tenter

la fortune à Paris.

Comme les jongleurs du moyen

âge, ils se présentèrent non point de châteaux

en châteaux, mais de théâtres en théâtres,

partout éconduits, mais jamais découragés.

On connaît les étapes de leur laborieuse et triomphante carrière.

Ils eurent de terribles débuts. Seuls, dans une ville où

ils ne connaissaient personne, ils parvinrent à se suffire, bien

mieux à toujours envoyer à leur père de quoi assurer

sa vie.

On connaît les étapes de leur laborieuse et triomphante carrière.

Ils eurent de terribles débuts. Seuls, dans une ville où

ils ne connaissaient personne, ils parvinrent à se suffire, bien

mieux à toujours envoyer à leur père de quoi assurer

sa vie.

Tout en cherchant des engagements, tout en faisant des soirées,

tout en donnant de représentations dans les petits cafés

de Paris et de la banlieue, ils n'abandonnèrent

pas leur métier de menuisier. Tout le jour ils maniaient le rabot

et la varlope, et, le soir, ils faisaient des tours.

Que d'anecdotes on pourrait raconter sur les

premières années de lutte de ces deux hommes qui sont maintenant

parmi les premiers directeurs de Paris qui ont possédé les

scènes les plus à la mode et qui ont, ceci est un chiffre

exact encaissé la somme fabuleuse de TRENTE

TROIS MILLIONS de recettes!.

Dans leur bureau directorial de la Gaîté,

ils égrènent, pour pouvoir se défendre d’un

peu  de

mélancolie, leurs souvenirs. Ils sont fiers de leur réussite,

mais ils sont plus fiers encore de ne la devoir qu'à eux mêmes.

de

mélancolie, leurs souvenirs. Ils sont fiers de leur réussite,

mais ils sont plus fiers encore de ne la devoir qu'à eux mêmes.

Nous sommes venus étudier avec eux les

moyens d'assurer la vieillesse des artistes et ce sujet les passionne.

- Ah! oui, s'écrient-ils, comme elle est souvent

douloureuse la situation des gens de théâtre, auteurs, acteurs,

voire directeurs.

Il y a dans cette classe qu’on dit

souvent privilégiée, un terrible prolétariat.

« Si vous saviez

toutes les misères qu'on doit supporter et quel courage et quelle

vertu il faut pour demeurer un honnête homme !

« La misère chez

les artistes, on la rencontre à tous les moments: à leurs

débuts,

Au lendemain de leurs plus grands succès, Surtout à la fin

de leur vie.

« Certains encore

sont aguerris. Ils en ont fait en quelque sorte l'apprentissage. Nous,

par exemple, si nous y étions exposés, nous saurions la

supporter, car nous l'avons tant connue, la misère, qu'elle a fini

par nous être familière et que nous la considérons

un peu comme une cruelle amie que nous avons quittée sans regrets,

mais que nous reverrions sans terreur.

« Mais pour

ceux qui n'y ont jamais été préparés, à

qui tout de suite la vie a souri, qui ont été gâtés

par une chance précoce, combien elle doit paraître redoutable

!

« Et c'est pour

cela qu'en vous consacrant à cette cause, vous accomplissez une

belle, une salutaire, une glorieuse mission.

« Pour assurer la vieillesse des artistes, il n'existe qu'un seul

moyen. Il faut, par une manière quelconque, les contraindre à

contracter une assurance et à payer une régulière

cotisation, qui leur permettront plus tard de finir paisiblement et heureusement

leurs jours.

« Depuis que nous gagnons de l'argent,

nous avons toujours agi ainsi. Et nous sommes' certains que si la réussite,

qui a bien voulu nous favoriser jusqu'ici se montrait pour nous capricieuse

et nous abandonnait, nous ne risquerions rien.

« Nous avons, chaque année, versé

à une compagnie d'assurances une somme suffisante pour nous rassurer

sur l'avenir.

« Il faudrait que

tous les gens de théâtre agissent ainsi. Il serait désirable,

il serait même nécessaire, qu'une sorte de Mutuelle existât,

qui, non seulement ferait aux vieux artistes une rente suffisante, mais

grâce à laquelle ils pourraient aussi être soignés

les jours de maladie, être aidés les jours de chômage.

« Celui qui entreprendra cette belle tâche

et qui s'y consacrera accomplira une sage besogne. Et croyez-moi, si l'on

voulait s'en donner la peine, on parviendrait vite à convertir

les cigales en fourmis.

« Mais nous vivons dans un temps où l'on

affecte l'imprévoyance. Nul ne songe au lendemain, et il semble

que les hommes de notre époque n'osent point considérer

l'avenir et que leur regard ne dépasse jamais ta minute présente.

« Oui, oui, poursuit énergiquement

M. Émile Isola, soutenu par l'affectueuse approbation

de son frère aîné, il serait excellent que Comœdia,

si dévoué aux artistes, s'attelât à cette campagne

et que votre journal fût le bienfaisant promoteur d'une vaste, d'une

générale « Mutuelle des Arts

»

Longtemps, longtemps, les Isola nous exposent leurs idées,

qui semblent confirmer celles que nos collaborateurs Emile Bergerat

et Henri Kistemaeckers ont exposées ici avec tant

de clairvoyance et d'autorité.

Maintenant, après s'être avec

nous entretenus de l'avenir, ils reviennent au passé. On sent qu'ils

tiennent plus à leurs années de peine qu'à leurs

années de triomphe. Et ils ont raison ! Ne sont-elles point pour

eux d'admirables actions d'éclat!

Entre tant de souvenirs charmants qu'ils nous content avec une poétique

sensibilité, il en est un que nous voulons reproduire :

- Nous avions vingt ans, nous disent-ils. Un

jour, nous nous trouvâmes sans argent, Sans pain, sans abri. La

nuit était venue. Longtemps, nous errâmes par les rues, enviant

les gens qui passaient et qui avaient dîné et qui savaient,

où dormir.

Et puis; épuisés

de fatigue, nous entrâmes dans le square des Arts-et-Métiers

et nous nous étendîmes sur un banc afin d'essayer de trouver

dans le sommeil un peu de repos et d'oubli. Jamais nous n'avions été

plus tristes, plus désespérés. Soudain, nos yeux

furent attirés par une affiche sur laquelle nous lûmes ces

deux mots : « La Gaité» La Gaité-!.

La Gaîté !. Ce soir-là, le nom du

théâtre devant lequel nous nous préparions à

passer la nuit nous parut alors d'une ironique cruauté.»

Nos yeux brouillés de larmes ne pouvaient se détacher

de cette « gaîté,» qui semblait à la fois

nous narguer et nous dire d'espérer » Qui nous aurait annoncé

qu'un jour nous serions les directeurs de ce théâtre dont

le nom nous avait tant frappés en cette nuit de famine et de lassitude!.

»

MANFRED.